2018.03.06

「すべては再生可能である」。 これは、東京・高円寺で2016年年末にChim↑Pomのキュレーション、Side Coreの制作で実現した『BIOCRACY socialscape』展での、裏テーマだった。 その展示が今、『BIOCRACY(ビオクラシー) 「途方もない今の少し先へ」』展として、福島県は猪苗代町「はじまりの美術館」と融合し、生まれ変わって展開中。3/25/2018まで、開催されている。

ギリギリまで確定できなかった311企画が、上のメイン画像。

3月24日(土)には会津電力・佐藤弥右衛門×JAふくしま未来・菅野組合長×みんな電力・大石英司鼎談

正面の展示スペース心臓部では、Reborn-Art Festivalや

ワタリウム美術館にも展示されたSide Core「Rode Work」が、再生可能エネルギーによって光る続けている

展示作品は、まず「socialscape(ソーシャルスケープ)」として集めた、311以降の福島各地で伺った言葉を、いわきで100年以上続く正木屋材木店さんの廃材でつくった額の上で再生させたもの。それが再生可能エネルギーに切り替わった会場の電力で光る、再生可能エネルギーを扱う電力会社のネオンで、額に影としてさらに再生される。

みんな電力の最エネ比率は、国内最高峰(最高91%)。

socialscape作品は、ジェニー・ホルツァーオマージュとして、CA4LAさんとのコラボでキャップにもなった

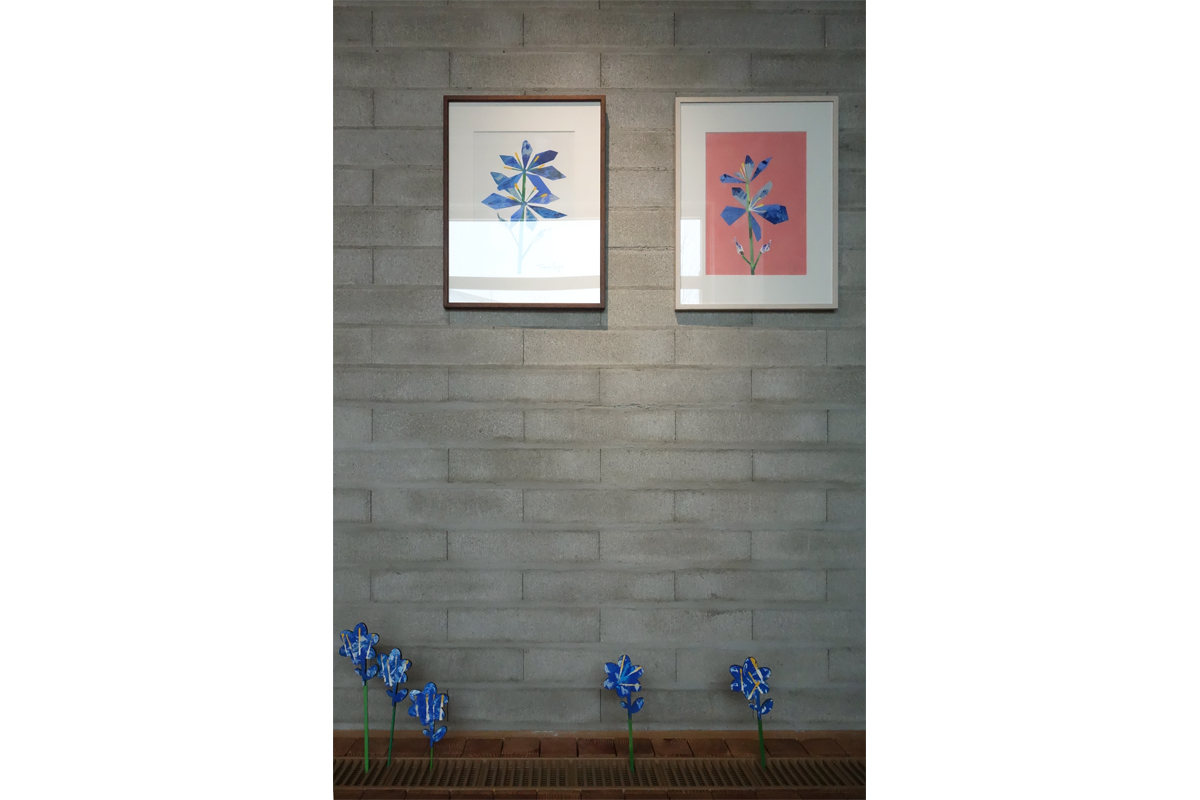

今回、はじまりの美術館が『ビオクラシー』展のモチーフに選んでくださり、佐賀建さんとSAGA DESIGN SEEDSさんがフライヤーから会場入り口までを飾ってくれたミズアオイは、展示にさらなる深みを与えてくれている。 湿地に群生するミズアオイは、開発などで福島からなくなってしまったと思われていた、きれいな水色の花だ。それが不思議なことに、311の津波でできた湿地に、逆に再生した。しかしそれは復興の名の下進む沿岸工事によって再度絶滅の危機に晒され、現在復興の本当の象徴として保存運動も起きている。 そしてそもそもは、SAGA DESIGN SEEDS主宰のSEEDS出版から刊行いただいた本『ビオクラシー』(2016)が、このすべての発端となのだ。

メイン画像とした311の特別企画は、言ってしまえば1979年製作の映画の、再生の宴だ。 そしてその映画『太陽を盗んだ男』は、原発事故後の日本社会でこそより存在感を増している問題作。昨今の沢田研二さん(主役)、亡くなる直前まで強いメッセージを発し続けた故・菅原文太さん(準主役)の活動を考えるにつけ、そこに込められたであろうものに惹きつけられる。そして本企画は、そのことを初の来福となる、2本の映画を撮ったまま生きる伝説となった長谷川和彦監督に直接伺える機会でもある。 以下は、オープニングのトーク企画「『測定』という表現 〜311以降の創造力の表出として〜」にも参加いただいた福島大学准教授・林薫平さんが、企画に寄せてくださったコメントだ。 「長谷川監督の『太陽を盗んだ男』… 原子力施設からプルトニウムを盗み出して日本政府と対峙した人物の話で、創作ですが、僕は二つのことを連想しました。 一つは、協同組合運動・農民運動の先導者である賀川豊彦の『死線を超えて』シリーズの一つに、『太陽を射るもの』がありました。 昔話ですが、かつて太陽が2つあって、人々が灼熱で苦しんでいた時代があった。 そこである人が、太陽を1つ撃ち落そうと発起し、何代にもわたって努力してついに果たし、人々を灼熱の苦しみから救ったという話があり、 賀川豊彦は、この表題を掲げて、協同組合運動、農民運動の精神を表す旗印にしたわけでした。 もう一つは、終戦後の米ソの核開発競争の中で、米国の水爆実験が、太平洋の島嶼(とうしょ)の人々に「太陽が二つ出現した日」として、恐怖の日々をもたらしていたことでした。 あってはならない「二つ目の太陽」とは、性能実験のために島嶼の人々の頭上に投下された水爆を意味しました… 長谷川監督の映画で、東海村からプルトニウムを盗み出した『太陽を盗んだ男』は、実は、核開発競争の時代の「現代版・太陽を射るもの」を意味しているのではないか… 仮説として、ぼんやりそう感じていたので、今回の上映会の感想かたがた、映評なども書いてみたいと思いました」

初日の後半、「測定という表現」トークの様子。

手前から林薫平・福島大学准教授、ふくしま30年プロジェクト・阿部浩美理事長、ラッパーで松戸市議のDELIさん

オープニングトークで、登壇した4人全員が深く関わっている放射能測定について「測定とは、自分たちから遠ざけられがちな大切なものを、取り戻す行為」と意義付けてくれたのも、林さんだった。 また、もう一つオープニングでしか見れなかったものがある。

岩根愛さん作品は、県立博物館で開催中の

『はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト成果展 アートで伝える考える福島の今、未来展』でも、4.11まで展示中

写真家・岩根愛さんの企画で、双葉町標葉せんだん太鼓の曲『さくら』に合わせ、高柴デコ屋敷比須屋17代当主・橋本広司さんが踊る。双葉町をさまよう鬼に、花吹雪が舞うパフォーマンスは、さながら奉納の儀となった。バックには、岩根さん撮影の、飯舘村の桜があった。 さらに加えて、再生可能エネルギーにまつわる展示。

Kumiko Taniさんは、

この夏ベルリンで開催されるBerlin Alternative Fashion Weekに参加予定

これも東京の展示から持ってきた、レゲエ・レジェンドLee “SCRATCH” Perryさんが、ソーラー・ウェアを来て、ジャマイカの太陽に向かって覚醒されている動画。ラスタ思想はよく考えれば超オーガニック、とっくに地産地消、そして当たり前に持続可能で、実は世界最先端のライフスタイルでもあった。 そのソーラーウェアに装着させたのと同じsolamakiを、ロンドンで、ペットボトルから再生させた生地でドレスをつくるKumiko Taniさんがアップデート。ジャマイカを植民地としていたが、同時にレゲエを世界に広めるのにも大きな役割を果たしたイギリスで、再生可能ウェア・シリーズは進化を続けている。

最後は、仙台在住の糸井”ダダカン”貫二さん(97)からの、メールアート。仙台在住のダダカンさんは、日本の前衛芸術の至宝と呼んで差し支えのない伝説のハプナー。その方から、何通もの手紙のやりとりを通じてだけいただける作品を、会場の守り神として持ってきた。 以上、これでもほんの氷山の一角である『BIOCRACY(ビオクラシー) 「途方もない今の少し先へ」』展。是非ご来場の上、自分が認識する「BIO(生命)」の「-CRACY(主義)」に沿う、福島地元の素晴らしい表現者皆さんの作品と、充実したお土産までを、どうか堪能いただきたい。 それは、ここに集まった作品群を生で見ることで、私が言う「福島からこそ発信できる、世界が次のフェーズへと進む上で必要な、新しくも普遍的な価値観」が、本当にここにあることが伝わるはずだから。 近所には美味しい食堂も、蕎麦も、絶景の雪山も。 雪深く、そして美しい猪苗代町「はじまりの美術館」で、お待ちしています。

エネルギーのポータルサイト「ENECT」編集長。1975年東京生、School of Visual Arts卒。96〜01年NY在住、2012〜15年福島市在住。家事と生活の現場から見えるSDGs実践家。あらゆる生命を軸に社会を促す「BIOCRACY(ビオクラシー)」提唱。著書に『虚人と巨人』(辰巳出版)など https://www.facebook.com/dojo.screening X @soilscreening

あなたの気になるモノゴト、タドリストがタドって

記事にします。リクエストをお待ちしております!