2020.07.30

千葉県は松戸に本社兼焙煎所を構えるスローコーヒーが、創業20年の節目を迎える。スローコーヒーはまた、創業時からフェアトレードとオーガニックにこだわり、記録を辿ると2017年1月、電力自由化から1年未満のとても早い段階からみんな電力に切り替えてくれた会社でもある。 代表の小澤陽祐さんに話を聞くと、1976年生まれで、20年もの間オーガニックやフェアトレードにこだわってきた存在としては、お若い印象を受ける。既存の旧体制と「戦わない」、純粋に自分の扱う商品のいい部分を社会に広めていくスタンスはしなやかで、影響を受けた「ヒップホップ・カルチャー」を武器に、何よりご自身が楽しみながら取り組みに臨む姿は、とても今日的だ。 松戸の会社に一歩足を踏み入れると、コーヒー豆のいい匂いが鼻をつく。近年、満を持して取り扱いをはじめたという「発酵コーヒー」豆を嗅がせていただくと、何層にも厚みあるふくよかな香りが身体中に充満する感覚をおぼえた。

小澤さんの後ろ、シャッターに描かれた通称“コーヒーオヤジ・ロゴ”は2009年作。

デザインはその当時のスロー社メンバー数人がフュージョンされている。

2010年にスロー社10周年を記念し、コーヒーオヤジ・ロゴをシャッターに描いてもらいました。

描いてくれたのは小澤の長年の友人、彫師の兄弟「ナチュラル」の豆を嗅がせてくれる小澤さん。贅沢な瞬間

「ナチュラル」の豆を嗅がせてくれる小澤さん。贅沢な瞬間

ー発酵コーヒーはメジャーですか? 小澤 まだそんなにメジャーではないですね。でも、例えば清澄白河のコーヒー屋さんならこぞって”スペシャリティ”をやっているし、その中に「ナチュラル」と呼ばれるものがあります。 コーヒーは基本的に全部発酵の工程があります。その部分はそんなにクローズアップされていませんが、どの製造工程の中にも発酵が入っているんです。天日干しもありますし、そうでなくても、発酵槽に入れる「ウォッシュド」という工程もあります。それはコーヒー豆にもともとある、アロエのような「ヌルヌル」を水の中で洗い流す作業です。

ーその「ナチュラル」なことが、スローコーヒーのこだわりでもある? 小澤 必ずしもナチュラルに限ったことではなくて、やはりこだわりは、オーガニックでフェアトレードの豆を専門に扱うということです。 ナチュラルや、そういった工程の部分が注目されてきたのは比較的最近の話です。最近は同じようなことが「ナチュール」とか、ワインの世界でも起きていると思います。 コーヒーも、田崎真也さんのようなソムリエの方がワインを評価するように、だんだん進化して皆さんもグルメになってきて、特に日本人はウンチクというか、そういったものが好きだと思うんです。そういうかたちでだんだん皆さんの目のつけどころが変わってきて、それは世界的な流れでもあります。 もともと「SCAA(SCAアメリカ)=スペシャリティコーヒー協会」という組織があって、その日本版=SCAJ(SCAジャパン)ができて20年が経ちます。「全日本グルメコーヒー協会」が前身となり発足、その後バリスタという存在が出てきて、その流れでサードウェーブ、次はハンドドリップ選手権みたいなものまであって、それにしたって少し前まではエスプレッソやラテアートが主役でした。 だから、コーヒーの世界もそうやって都度都度で切り口を見つけて展開させる、マーケティングの世界ということも言えると思います。

ーオーガニックやフェアトレードにこだわってきたのは、最初からですか? 小澤 そうですね。それは創業時からの僕らのルールとしてやってきました。20年前、確かにそれは世の中的にはまだ普通ではない頃でした。 その中で、僕らは「ナマケモノ倶楽部」というNGOから始まっています。

これはよく誤解をされますが演出ですw。

設立当初、「せっかく僕たちみたいな真面目ではない人間たちが真面目なことに取り組むんだから、

僕たちらしくユーモアを大事に発信をしていこう!」という想いがありました。

それで真面目に考えた結果、出てきたスタイルがこれでした

それはスローライフを提示してきた、『スロー・イズ・ビューティフル』著者の辻信一さんや、アンニャ・ ライトさんというディープエコロジスト、それから中村隆市さんという、九州でフェアトレードのコーヒービジネスをずっとやってこられた3人が言い出しっぺのNGOでした。 3人の中では最初から「会社を生み出そう」、「若い人にたくさん関わってもらおう」ということが決まっていたらしいです。その理由は、環境運動とビジネスと学者などの文化運動はいつもチグハグで、「それらが仲良くできていないから、どんな運動もうまくいかないんじゃないか」という問題が共有されていたんです。 論点はいつも、「ビジネスは環境を壊す」し、「環境運動はビジネスなくして影響力を持てない」し、「学者がウンチクばかりで動かない」というようなことでした。 ーいつ頃の話でしょうか?

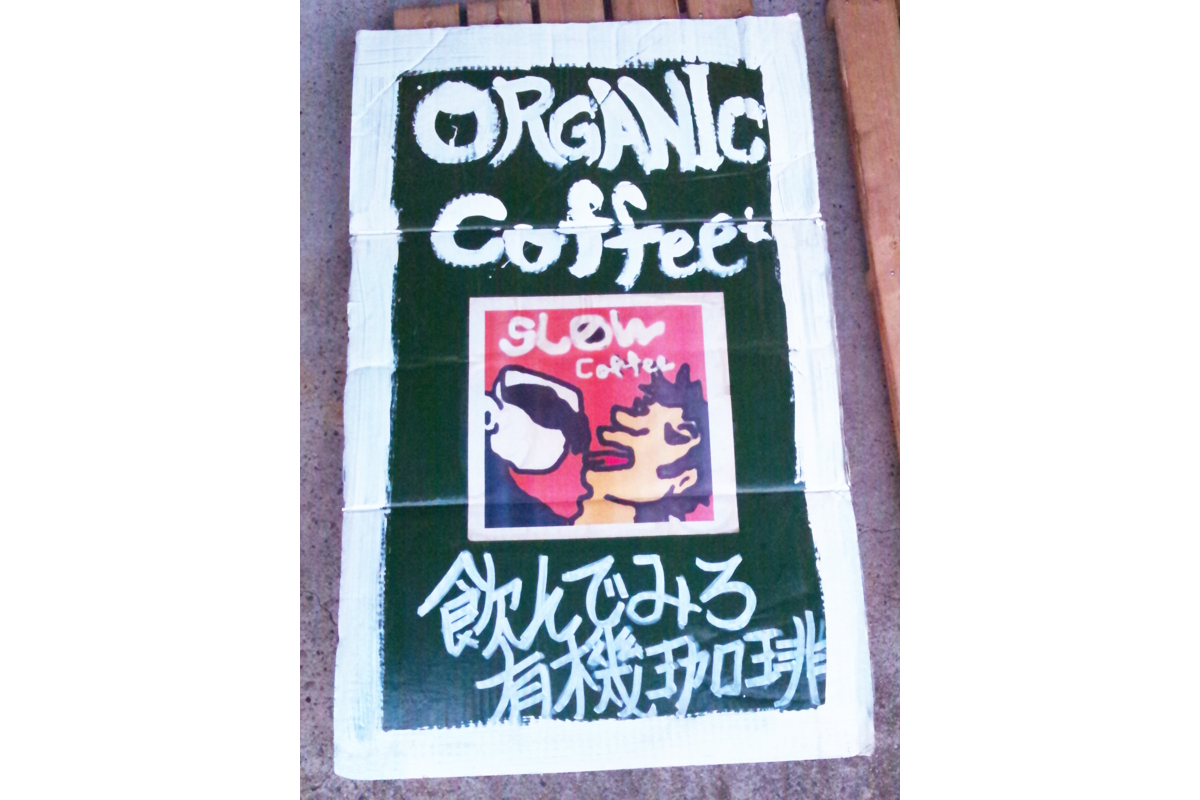

20年前、「有機」とか「オーガニック」の印象は地味でした。

また、「美味しくない」という印象があったので、それを払拭するために考え、生み出された初期のキャッチフレーズです。

ですが、あの格好(ヤンキースタイル)で飲んでみろでは誰も飲んでくれなかったことは無理もありませんw

小澤 99年頃です。 とにかく、お互いに文句を言うのをやめて、3つの要素をうまく連動させようということで、それにはまず「若い人間が運営する会社を生み出そう」と、そこから「就職のことなんかも変わってくるんじゃないか」となったんです。 辻信一さんは学校の先生です。自分のゼミの生徒が環境問題を学んで、その時は涙を流して「森を再生しなきゃ」ということを言うんだけれど、いざ就職すると学んだことを忘れていってしまうというジレンマがあったと言います。それをなんとかしようという、この時の試みは、まさに今で言うソーシャルビジネスの先駆けでした。 そういったアイディアを「実践する人間を見つけよう」という最初のミーティングには20人くらいがいて、「この中で会社やりたい人いない?」という呼びかけがあったんです。そこに僕が、辻さんと個人的な縁があって参加していました。最初は「めっちゃ胡散臭い話だ」と思って、「これは絶対宗教」って気持ち悪がっていたんです(笑)。 でも、その時に辻さんが仰っていた話が、例えば「今の人間のライフスタイルについてどう思う?」、「大量生産、大量消費、大量廃棄を続けて、人間の未来は明るいのか?」みたいことに対して、ナマケモノという動物は何もしないと。何もしないから罵られてきたけれど、彼らは無駄にエネルギーを使ってないだけだし、最近は研究でその生態もわかってきたと。毛むくじゃらで、その毛の中にはたくさんの昆虫なんかが暮らしてまさに共生していると。 それは素敵な生態で、むしろ「人間こそ彼らからライフスタイルを学ぶべきなんじゃないか?」という、それが「ナマケモノ倶楽部」の由来なんです(笑)。 ーそこに居合わせてしまった。

スロー社焙煎所のお披露目パーティでの写真です。NGOナマケモノ倶楽部の初期メンバーが揃っているほか、

辻さん、中村さん、兄弟会社カフェスローを立ち上げた吉岡さん、同じくスローウォーターカフェを立ち上げた藤岡さんなどなど、

“ナマケモノファミリー”が勢ぞろいした貴重な一枚です

小澤 僕は辻さんの教え子ではなかったんですが、自分のゼミの先生が紹介してくれたんです。大学では国際学部で、とはいえ政治にも経済にも興味がなく、国際文化だったら僕はずっと黒人文化が好きだから、どうそれに日本人が接して、消化して、自分たちの文化にしているかということを卒論に書きました。その時にゼミの先生が、「いい人をいるよ」ということで、それで紹介されたのが辻さんでした。 ただ、会社をつくる上でさすがに起業も商売も初めてでは続かないだろうと。それで中村隆市さんのビジネスをまずは僕らが引き継いで、「まずはフェアトレードのコーヒービジネスを事業の柱にしよう」ということは決まっていたんです。 ー最初からコーヒーに入れ込んでいたわけではなかった。 小澤 全然入れ込んでいませんでした。それまでブラックでコーヒー飲んだことすらなくて、毎日ジョージアのエメラルドマウンテン(缶コーヒー)を2本飲んでは、「美味いよね」って言ってました(笑)。 ーコーヒーの世界のトレンドは今までも各種出てきましたが、よりによって古くからある、しかもそこに辿り着くまで本来ならハードルの高そうなフェアトレードのコーヒーから、キャリアの最初からスタートできた。

ナマケモノ倶楽部初期の出店の様子です。金髪くんは後ろでサボってますが、バンダナくんは一生懸命商品説明をしていますねw

小澤 はい。 ですから僕の場合はたまたまコーヒーで、しかもたまたまオーガニックなフェアトレードだったという経緯でした。当時は本当にオーガニックの「オ」の字も、フェアトレードの「フェ」の字も知りませんでした。 ーその状況から始めて、道半ばで、こんなことにこだわるのは大変だし、やめちゃおうとは思わなかった?

小澤 思わなかったですね。それは、コーヒーの歴史が黒人の歴史に重なっていたからです。 コーヒーは原産地がアフリカで、その歴史には搾取や差別の問題が多く絡んできます。それを大航海時代にヨーロッパ人が見つけて、「美味い」、「もっと飲みたい」ということでコーヒーの苗と黒人をブラジルに持ち込んだことが世界に広がるきっかけです。それを知って、「だからフェアじゃないんだ」ということに気づいたんです。 だから、それを黒人文化が好きな僕が日本で取り組むというのが、「僕にとってのヒップホップだ」と思って、それでずっとやれているんだと思います。 ーでは、続ける中で一番苦労されたのは、どんなところでしたか?

小澤 壁は、「オーガニックやフェアトレードのコーヒーは美味しくない」と言われていたことと。あとは、業界そのものがガチガチだということでしょうか(笑)。 コーヒーは「黒いダイヤモンド」と呼ばれているくらい、ビジネスになるんです。そしてそれをずっとやってきた既得権益の皆さまがいて、その方々のコーヒーというのは総じてだいたいアンフェアなんです。だって人件費が圧縮されているから、そりゃあ利益出ますよね(笑)。 そこで、僕たちは自分のコーヒーを飲んでもらいながら、まさに隙間みたいなところを突いていって、「おいしいコーヒーだから飲んでくれ」という感じで営業をしてきました。 本当に当初、僕らは自分たちが焙煎するコーヒーが美味しいかどうか、「僕らがわからない」という状態でした(笑)。起業を共にした3人で焙煎して、でも出来上がりの色もちょっと違うし「これ、混ぜたらわかんないよね?」とか言いながら。 ー最短距離でその道に入れはしたものの、何が美味しいかを知るまでが大変だった。 小澤 そこから3年くらいは、自分たちのコーヒーが美味しいという自信を持てなくて、その間いろいろなところに飲みに行ったり、教わったりして、やっと3年くらい経って「オレらのコーヒー、美味しいんじゃないか?」という気持ちになれたんです。

スロー社と焙煎所があるのは築50年近い古い問屋街。この一見ゲットーのような雰囲気が気に入り初期メンバー3人の意見が一致。

入居を決めた場所。 (8/1の記念パーティはここから配信します)

8/1(土)14時から、SlowCoffeeが20周年記念オンラインパーティを開催するそうです! https://www.facebook.com/events/963224787444747/ (参加費無料、入退室出入り自由です♪) 文脈的にも、時期的にも、人の繋がり的にも、オーガニック/フェアトレードという価値観を社会に先駆け、 スローコーヒーが生まれた経緯が見えてきました。第2回記事は8/3(月)の公開です。お楽しみに!

エネルギーのポータルサイト「ENECT」編集長。1975年東京生、School of Visual Arts卒。96〜01年NY在住、2012〜15年福島市在住。家事と生活の現場から見えるSDGs実践家。あらゆる生命を軸に社会を促す「BIOCRACY(ビオクラシー)」提唱。著書に『虚人と巨人』(辰巳出版)など https://www.facebook.com/dojo.screening X @soilscreening

あなたの気になるモノゴト、タドリストがタドって

記事にします。リクエストをお待ちしております!