2025.10.24

私たちの暮らしは、たくさんの研究に支えられています。 スマートフォンも、ワクチンも、環境に配慮した素材も。どれも長い時間をかけて積み重ねられてきた研究の成果です。けれど、研究と聞いても、その現場を具体的に思い浮かべられる人は、それほど多くありません。 研究の裏側にある現実は、想像よりもずっと複雑で、時に厳しいものです。 たとえば、研究を続けるには、資金の確保が欠かせません。試薬や機材の購入費、データ解析のためのソフトウェア、若手研究者の人件費、フィールド調査の交通費や宿泊費——すべてにコストがかかります。にもかかわらず、近年はその研究費を安定的に得ることがますます難しくなっているのです。 とくに課題となっているのは、短期間で成果を出すように求められていることです。国の科研費も、民間の助成金も、その多くが3〜5年のうちに明確な結果を示すことを条件としています。そのため、成果がすぐに見えやすいテーマ——例えば経済的価値を生み出しやすい応用研究——に資金が集中する傾向があります。 一方で、「いつ役立つか分からないけれど、確かに面白い研究」は、どうしても後回しにされがちです。しかし、私たちの社会を変えてきた発見は、そうした「すぐには成果が出ない研究」から生まれてきたものも多くあります。 だからこそ、いま必要なのは、役に立つかどうかではなく、まだ分かっていないことに挑む姿勢を支える仕組みです。この構造的な課題のなかで、解決策を模索しながら研究に挑み続ける研究者がいます。

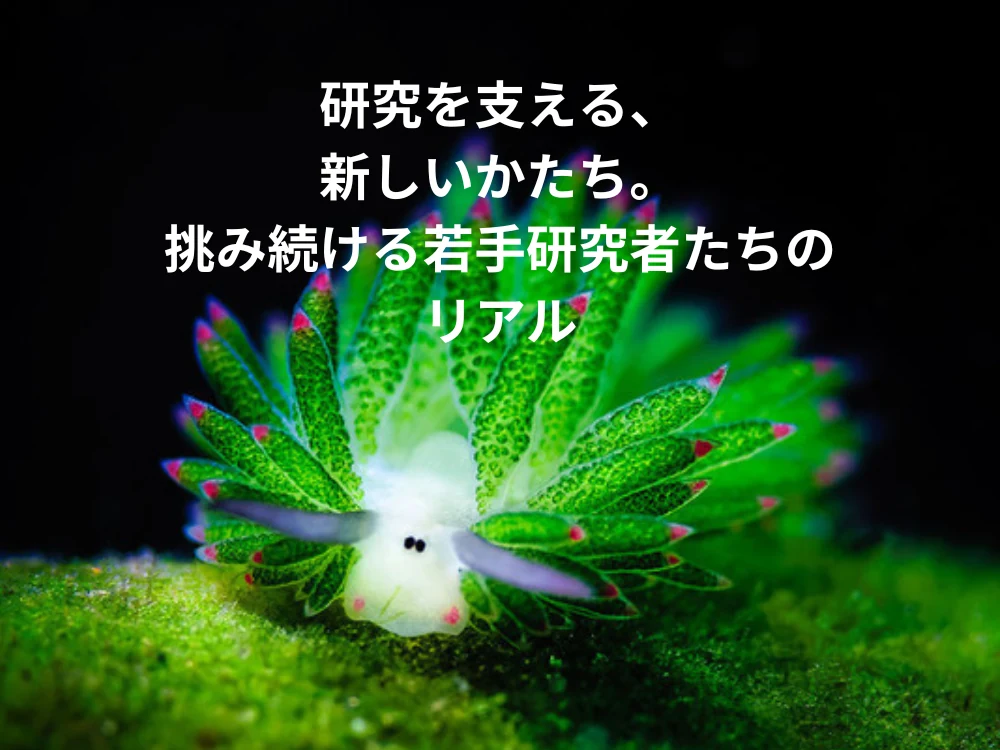

ウミウシの光合成が拓く、 生命科学の新しい扉

情熱だけでは続けられない。 研究者たちの苦悩

買い物で、研究を応援する

編集後期 TADORiチーム

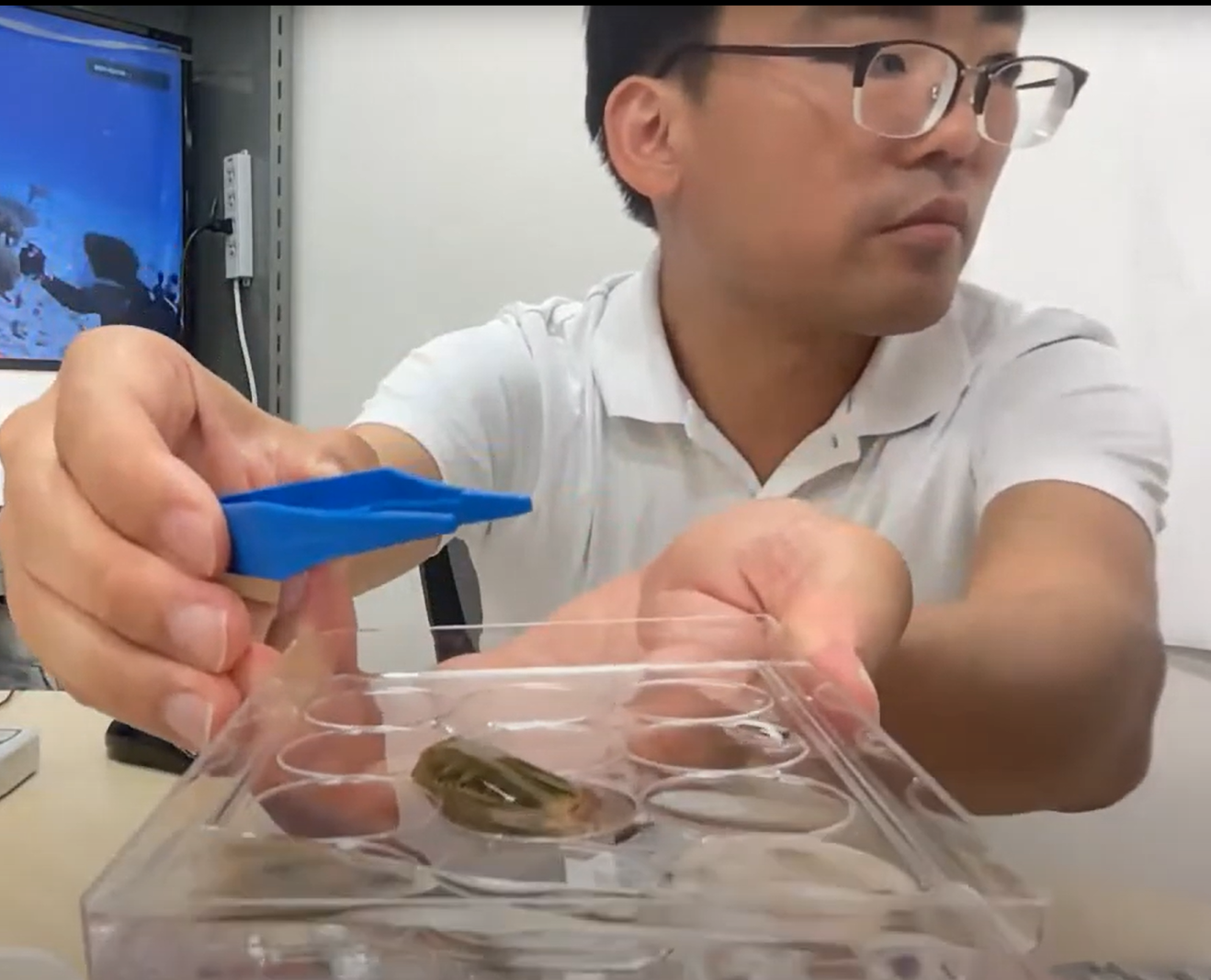

山形県鶴岡市を拠点にする前田太郎さん。彼は、あまり生態が明らかになっていないウミウシについて、様々な研究を行なっています。 ウミウシは、一見、海にいるカラフルでかわいらしい生き物ですが、一部の系統の体内では、動物の常識を覆すような不思議な現象が起きています。 ウミウシの中には「盗葉緑体現象」と呼ばれる仕組みをもつ種類がいます。彼らは藻類を食べ、その中にある葉緑体を自らの体に取り込み、まるで植物のように光合成を行うのです。これは自然界でも極めて珍しく、動物ではほとんど確認されていません。 参考:https://www.nibb.ac.jp/press/2021/05/27.html 「なぜ、動物なのに光合成ができるのか?」 「どうして、他の動物にはそれができないのか?」 この問いの背景には、生命進化の根源があります。 生物がどのように他の生物の機能を取り込み、新しい生き方を獲得してきたのか。その謎を解き明かすことは、地球上の生命の多様性を理解するうえでも、また人類の未来の技術や医療に応用するうえでも、大きな意義をもつのです。 実際、前田さんの研究では、ある種のウミウシが最長で109日間も光合成を行うことが明らかになっています。しかし、そのメカニズムの全容はいまだ解明されていません。 なぜ葉緑体はウミウシの体内で長期間機能し続けるのか。どのようにして葉緑体を取り入れているのか。 この謎を紐解くことができれば、細胞機能の再生や環境適応の仕組みを理解する新たな扉が開かれるかもしれません。 前田さんは「光合成する動物がどうやって成立しているかを知ることは、生命がどのように進化し、環境に適応してきたのかを理解するための重要な手がかりになるんです」と語ります。 この研究は、地球の未来に向けた生命科学の最前線でもあります。けれど、それを支える資金や環境は、決して十分とは言えません。

前田さんが沖縄で採取した光合成をするウミウシ

前田さんが直面している課題は、実は多くの若手研究者が抱える共通の悩みでもあります。それは、「研究を続けたくても続けられない」という現実です。 研究費が減少するなか、大学や研究機関では競争的資金に頼らざるを得ない構造が進んでいます。申請書を何十枚も書き、採択率はわずか数%。たとえ採択されても数年で終了し、次の資金をまた探さなければなりません。 こうした環境では、どうしても「すぐに成果が見える研究」や「経済的価値の高い研究」へとテーマが偏りがちです。一方で、生命の神秘や自然現象の本質を探るような、長期的で基礎的な研究は後回しになり、挑戦の継続が難しくなっています。 結果として、「好きな研究を続けたいから海外に行く」「研究を諦めて別の職に就く」——そんな選択を迫られる若手研究者も少なくありません。 これは単なる個人のキャリアの問題ではなく、日本の科学技術全体に影響を及ぼす社会的課題です。研究者が減れば、新しい発見の芽も減り、未来の技術革新や環境対策の基盤も弱まってしまいます。 資金がないから研究が止まる。 研究が止まるから成果が出ない。 成果が出ないから資金が減る。 そんな悪循環が、静かに広がっています。

山形県鶴岡市の海で研究の合間を3歳の息子さんと過ごす前田さん

TADORi編集部は、この現状を少しでも変えたいと考えています。 私たちは、前田さんのように挑戦を続ける研究者を支援し、その活動を「見える化」する仕組みをつくろうとしています。 具体的には、前田さんが研究拠点を置く山形県鶴岡市にゆかりのある商品を販売し、その売上の一部を研究資金として寄付する取り組みです。 さらに、資金の使い道はブロックチェーン技術を活用して透明性を確保。支援者が「どんな研究に使われたのか」を確認できる、トレーサブルな仕組みを整えます。 こうした仕組みを広げることができれば、研究者は安定した資金を得ながら、じっくりと長期的なテーマに取り組むことができ、支援者は未来の発見を共につくる実感を得られます。 前田さんの研究が進めば、動物の進化や環境適応の理解が深まるだけでなく、新しい医療技術や、環境変化に強い生命機構のヒントが得られるかもしれません。 そして、前田さんはこう語ります。 「たとえば、1人で1万個のモノを作るのではなく、100人が集まって、それぞれ1,00個ずつ作る。そうすれば、一人ひとりの得意分野や特性を理解し合いながら、互いの弱点を補い合うことができます。それぞれが自分の多様な世界を持ち寄ることで、新しい発見やつながりが生まれ、より豊かな世界が広がっていくと思うんです。 ウミウシというニッチな世界の研究ではありますが、こうした多様性の中で共に創り上げていくような社会が実現したら、きっと面白い世界になるのではないかと思っています」 小さなウミウシの体の中に、未来の科学と社会をつなぐ大きな可能性が眠っている。TADORi編集部は、その芽を育てるための新しい選択肢を、ここからつくっていきます。

の概観.png)

盗葉緑体現象(kleptoplasty)の概観

今回のウミウシの光合成に関するお話、いかがでしたでしょうか? ウミウシが太陽の力で光合成って、夢ある話ですよね。これが解明できたら、CO2削減のブルーカーボンや、誰も思いつかなかった新薬まで生まれそうで、未来がめちゃくちゃ面白くなりそうですよね そして、最先端の研究をされながらも、小さなお子さんとの時間をとても大切にされている前田さんの姿に、勝手ながら「頑張ってください!」とエールを送りたい気持ちでいっぱいです。 素敵な研究と、その裏にある研究者の方の温かい想いに触れて、私たちも心が温かくなりました。

研究者プロフィール 前田太郎 慶応大学先端生命化学研究所 特任助教 千葉大学 理学部生物学科卒業 東京海洋大学 大学院 海洋科学技術研究科 博士課程修了後、基礎生物学研究所などを経て慶應義塾大学に着任。海洋無脊椎動物、昆虫、菌類の共生現象を研究。特に嚢舌目ウミウシ類を対象に、盗葉緑体現象(kleptoplasty)の分子機構と進化的背景を研究している。

あなたの気になるモノゴト、タドリストがタドって

記事にします。リクエストをお待ちしております!