【第3回】ある夫妻と電力の自由化|ENECT プラチナム連載 Vol.13

2016.06.14

アートの機能の一つに、未来を先駆け実践することがあるとして、今世界的に示されている社会の在り方の潮流はあるのか。 よく言われる、「電力を選ぶことは、社会をつくること」という言葉がまったく大袈裟でない、その理由の核心にも触れる、大切なお話が続きます。

——今日はオラファー・エリアソンの作品から話が始まりました。環境や生活そのものをアートに昇華させるような潮流は、世界的にも増えてきているんでしょうか? 草野象(以下、象) それがアートの潮流なのか、それさえも包括したもっと大きな流れなのかわかりませんが、何かしらはあるんだと思います。でもそれって、急にできた話ではないんだと思います。 オラファーは、バックミンスター・フラーとルドルフ・シュタイナーからの影響がすごく強いと思うんです。フラーは50年くらい前、シュタイナーは100年以上前の人なんだけれど、当時はごく少数の人にしか受け入れられなかったり、ある意味排斥、排除されたりしたわけじゃないですか。 でも、半世紀なり一世紀も経つと、別にとんでもないロジックを使わなくても、「2人の言っていたことのいくつかがものすごく有効だ」ということが明らかになってきていて。 それは、もちろん社会における人間の精神として「いい部分」が大きいから評価が高まってきているんだと思うんですが、難しいことを言わなくても、あの2人はやっぱり面白い。「これ面白くなくて、どうすんの?」みたいな感じがあって、その「面白さ」って人間にとってすごく大事というか、やっぱり「わくわくする気持ち」がなくなってしまうと、人間はどうしても「正しい」だけでは何かができないから。 これもつい最近の話なんですが、この前坂口(恭平)君の呼びかけで、熊本の早川倉庫のためのチャリティーライブをやって、その時の最初のパフォーマーがリー“スクラッチ”ペリー、出ないですからね(笑)。 ——リー・ペリーさんに関しては最近ですが、最初に奥様からみんな電力のことを聞いた時、どんな印象でしたか? 象 当時は、確かに東電の電気をそのまま使い続けるには、ちょっと「よし」と言えない部分も大きいし、その他の選択肢を軽い気持ちでネットで調べてみたんですが、「どういうかたちでエネルギーをつくろうとしているか」、「これからどういう方向でエネルギーをつくるのか」という部分があんまり問題にされていなくて、要するに「安いですよ」といった、マーケティングみたいな話がネット言説の主流になっていて。 草野千津子(以下、千)みんなそうだよね。 ——それは、とても資本主義の原理に乗っとった、、 象 でも、それを「資本主義」と言っちゃうと、今やアートだろうが思想だろうがすべて資本主義の下で展開されて、商品化されて消費されるわけじゃないですか。本来そこで商品化されたり消費されたりする行い(おこない)って一方的なものではなくて、基本的には、何かを生み出すことと、それを使うことってひとつのサイクルだと思うんです。そこに「貨幣」っていうものが介在しているから、本質が見え難いだけで。 お金ナシに考えたら、ある人がその人なりの技術や発想でつくったものを他者に与えているわけです。そして、与えてもらったことに対して何かのかたちで感謝として返すって、普通にすごく健全だと思うんですね。 ものを売ったり買ったり、つくったり流通させたりするということは、本来攻撃されるようなことじゃない。だから、それをまとめて「資本主義」と言ってしまうと違うような気がするんです。 でも資本主義って、その「資本」の存在自体が怪物的なものになっちゃってて、みんなが「何のために活動してるの?」と聞くと、「資本を増大させるため」という答えに行き着くけど、「増大させた資本がどうなるか」ということは不問にされています。ただ「さらなる資本のために」それをまた投下するという、終わりも目的もないゲームみたいになっちゃってて、「それはちょっと降りたいな」とは思うんです。 ——現代は、さらにそういう力が増している気がします。 象 実体経済が、そうじゃない方に喰われちゃってる感じだから、すごい抽象性の高い出来事が経済の世界では平然と行われていて、そこに金融工学とかいろいろなことが絡んでくるんだけど、その道のプロに言わせても「なぜこうなるかわからない」というのが実態なわけで、それはすでにブラックボックスなわけですよね。 「ブラックボックスに委ねていては、どうも安心できないな」というのは最近の気持ちで、だから、仕組みが知りたい(笑)。「これはどういう仕組みで動いているのか」、それは組織にしても機械にしても、僕はどんなことに関しても知りたいんです。 アートの作品にしてもそうで、そこがわかると、例えば(アンディ)ウォーホルみたいにファクトリーでつくってる人もいれば、棟方志功みたいに執拗に自分だけで描く人もいて、どっちがいい悪いじゃないんだけれど、そこがやっぱり面白い。

——このあたりのお話は2人でもされるんでしょうか? 象 アートの話はあまり家でしないかな。でも2人で共通で好きな作家の話、例えばバリー・マッギーについてとか。 千 あとは、オラファー(笑)。

——やはり、オラファー・エリアソンが最近のヒット? 千 前から大好きですね。 それから私、1年前から手話を習い始めているんです。そうしたら、今まで見えていたのとはちょっと違う世界が見えてきたんです。 ——なるほど。 千 1年間学んできて、自分が生きてきた世界とどこか違う部分が見えてきて、その見えてきたものを「もっと大事にしていきたいな」と思うんです。そこには環境も社会問題も、全部ひっくるめてあるので。 ——現代は、政治も生活も都会も地方もすべてが強く繋がってきている感覚があって、その中ですべてを巻き込んでいくアートの役割があるような。 千 手話を学ぼうと思ったのは、写真家の齋藤陽道さんという方がいて。

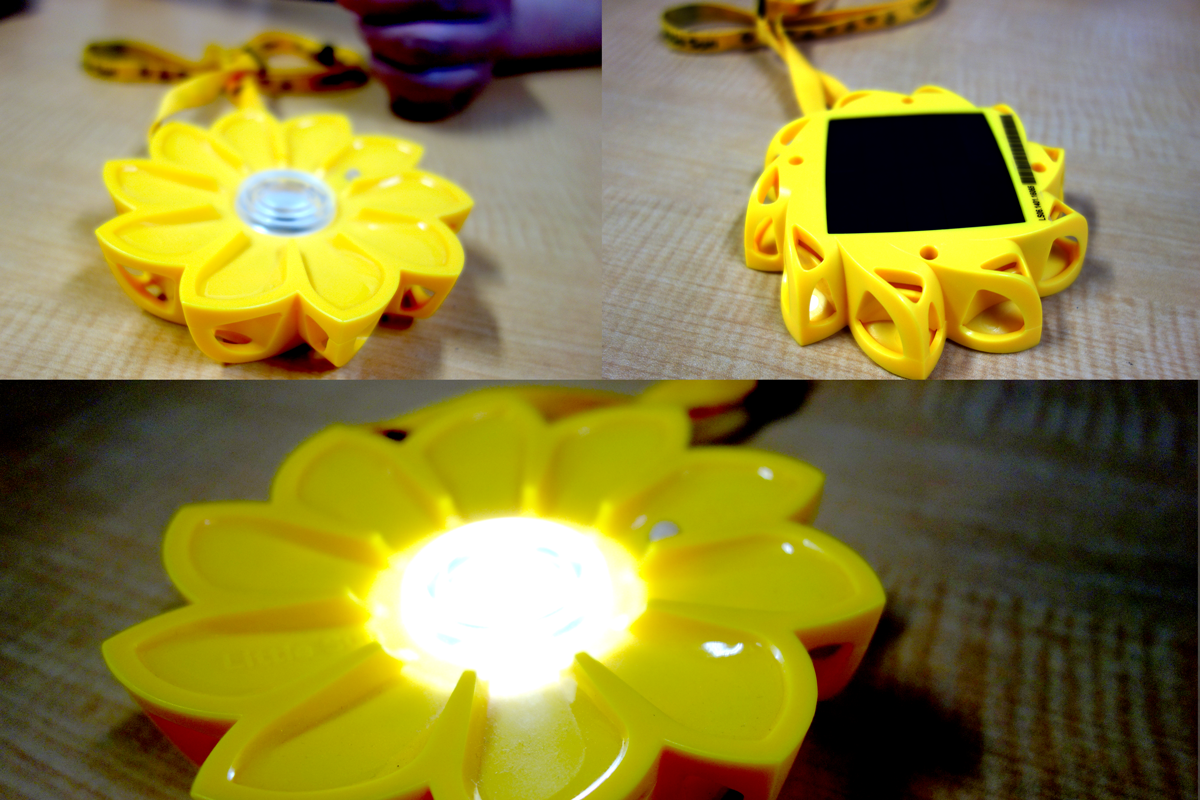

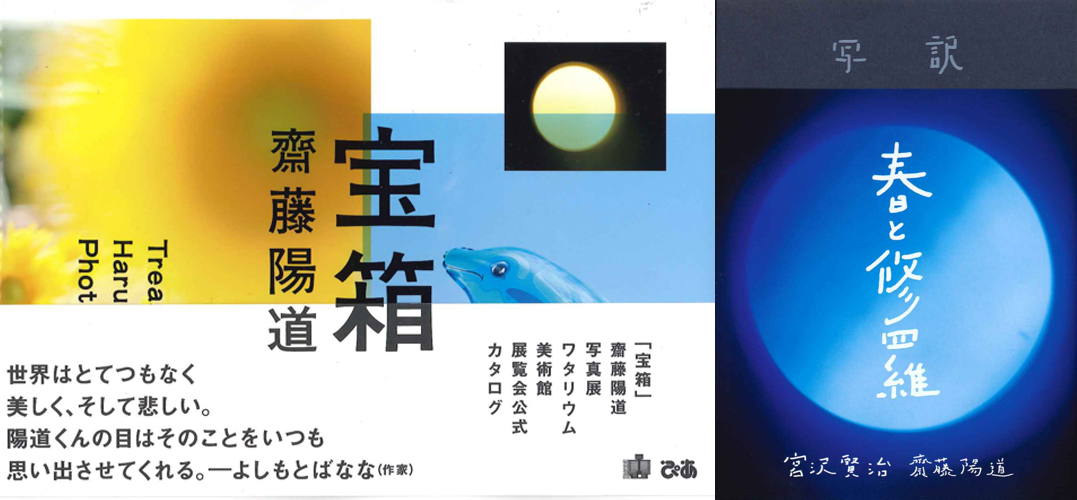

象 齋藤君は、最近だとミスチルやクラムボンのジャケットなんかもやってますが、かといって商業カメラマンでもなくて。 千 ワタリウム美術館で3年前に展覧会があり、それをきっかけに多くの人が注目するようになったと思います。 彼は耳は聴こえないんですが、私が齋藤君とお話をする時はいつも筆談になってしまうんです。私は筆談に慣れていないから自分の気持ちを言葉にすることが難しいし、何というか、時差も感じて。だったら、「手話ができたらもっとダイレクトに会話もできるし」という、それが最初のちょっとしたきっかけだったんです。 それから手話を学び始めたら、人のちょっとした、今まで見えなかった動きも見えてきて。 ——電力に置き換えると、会社を変えて光り方が変わるわけではありません。自ら選んで決めること、つまりそこに新たな切口が加わることで、何が変わっていくと期待していますか? 象 使う立場としては、常に「電力のことを考えるのが楽しいじゃん」という風になって欲しいと思っています。電気のこと、エネルギーのことを考えるのが、「楽しくないと嫌だな」と思いますね。 今は電力のこととか発電のことを考えると、よくないことばかり目や耳に飛び込んでくるから、とりあえずそこは回路を閉ざして「何ごともなかったかのように使いましょう」という感じだと思うんです。 でも、考えることが楽しい案件だったらみんな積極的に考えるし、若い子とか、すごいアイディアを持っている人がどんどん参加してくれると思うんです。そうするとすごく楽しい、産業なり仕事としての「電力」がもう一度浮かび上がってくるんじゃないかと思います。 千 だって、伸びシロありますもんね。伸びシロがある分野って、楽しいんです。以前みん電さんのフェイスブックを見たら、家で貧乏揺すりで電気がつくれる椅子っていうのがあって(笑)。 ——自由化によって15兆円とも言われるマーケットが出現するというのは、よもや信じられないことです。 千 だからこそ、これからもっといろいろなものが出てきそう。 象 普通にビジネスをやりたい人にも魅力だし、それに乗って楽しむだけでも面白い。 千 人は、何かちょっとのきっかけで、自分自身でそれを受け止めて、その上でアクションするかしないかは、それぞれだと思うんです。私は、アクションをしないとダメ(笑)。 だから、自分が一番反省したのは、福島の原発事故まで電力について本当に無関心だったんです。なんで「もっと前からちゃんと、考えていなかったんだろうな」って。 成熟して停滞し、これ以上伸びシロなどないかに見えた日本社会に、突然降って湧いたかのような伸びシロの塊、「電力自由化」。そこに溢れる可能性を確認しながら、みんなで、生活の中で電力と遊び、選び、共生できるような社会の在り方。 一市民の立場から、示唆に富む話をしてくださった草野夫妻は今週で最終回。遊び心は常に胸に、次週のENECT更新もどうか、お楽しみに。

写真:吉岡希鼓斗

今回のインタビュー中で言及した、アーティストのプロフィールと作品集のカバー写真は以下の通りです。

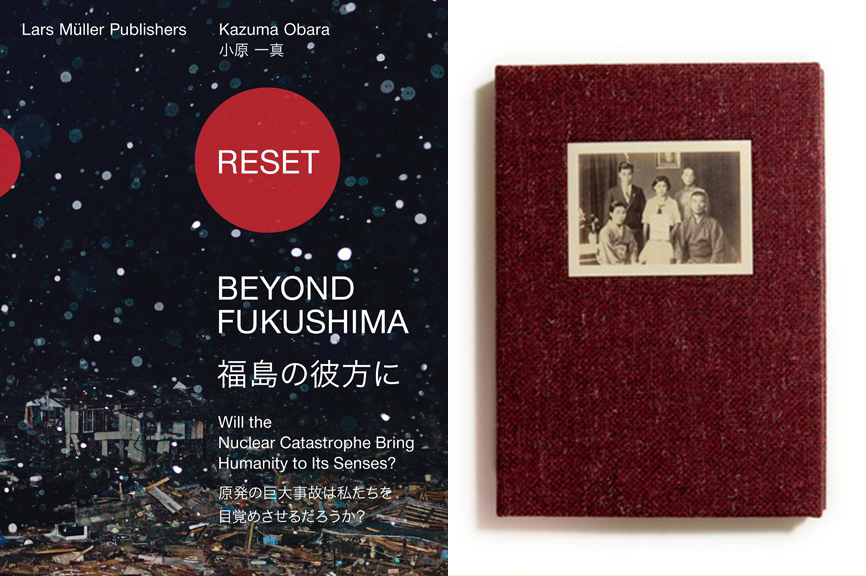

小原一真(おばらかずま) 1985年、岩手県生まれ。震災直後からキャリアを開始し、2011年に行った原発取材は、原発内部の写真を始めて伝えたフォトジャーナリストとして数多くのヨーロッパのメディアにて報じられた。2012年には写真集「Reset Beyond Fukushima」がスイスのLars Muller Publisherから出版。2014年には太平洋戦争下で空襲の犠牲者となった日本の子どもたちの見えざる歴史を追った「silent histories」を手製写真集として自費出版。同写真集は米TIME紙、英Telegraph紙、Lens Cultureなど様々な媒体でBEST PHOTO BOOKS 2014に選ばれる。同写真集は2015年11月に普及版としてメキシコの出版社Editorial RMより1900部出版された。2015年1月よりLondon College of Communication MA Photojournalism and Documentary Photographyで学びながら、ウクライナのチェルノブイリで長期プロジェクトに取り組む。ウクライナで行われたプロジェクト「Exposure」は世界報道写真コンテスト2016の「people」カテゴリーで1位を受賞。国内外での写真展、トークイベントを多数開催。写真はThe Guardian, Courier international, ZEIT, El Mund,DAYS JAPANなどで掲載される。

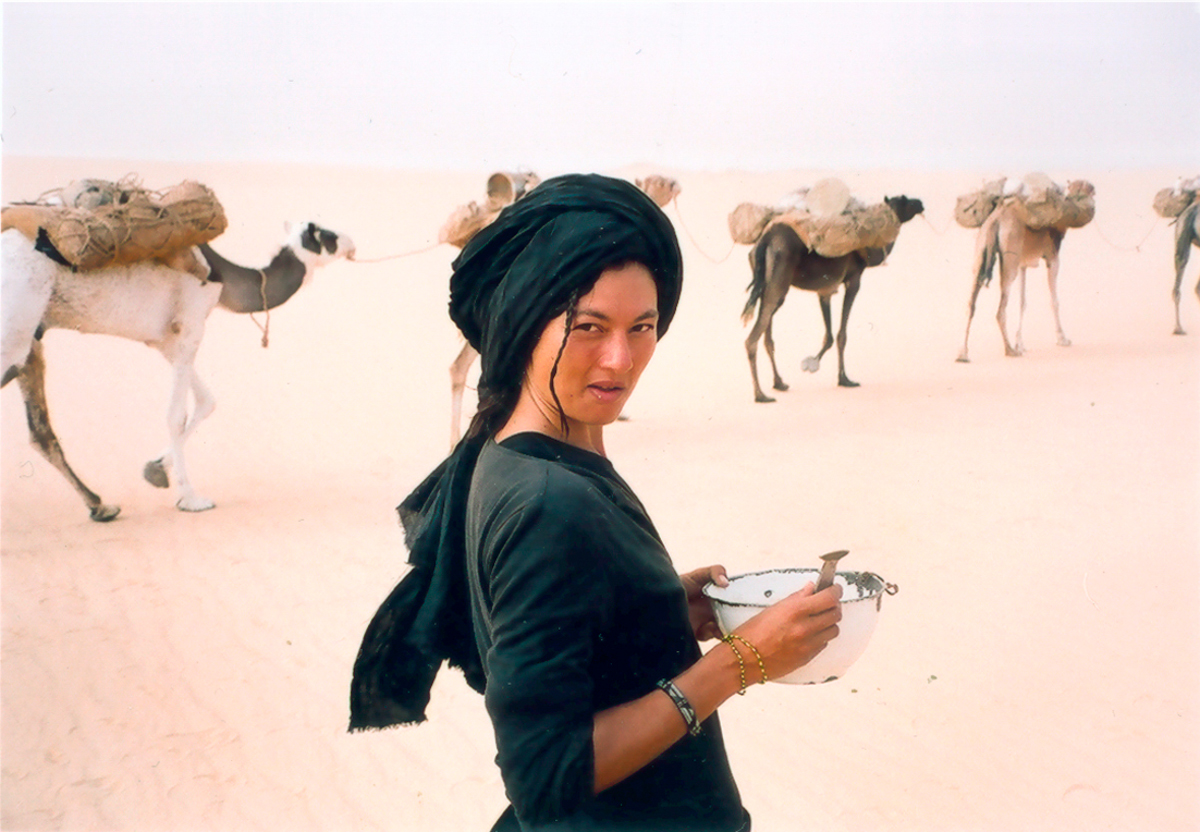

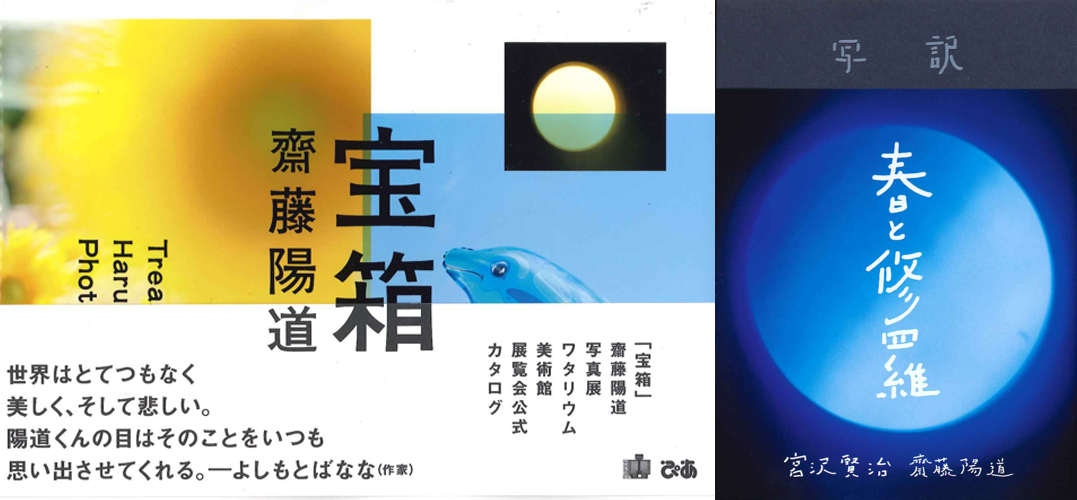

齋藤陽道(さいとうはるみち) 1983年、東京都生まれ。石神井ろう学校卒業。齋藤は2008年ごろから写真に取組み、2010年には写真新世紀の優秀賞を受賞。3.11以降さらに独自の世界観を発展させてきた。病気の人、障害を持つ人、ゲイやレズビアンなどマイノリティの人びとのポートレイトを多く撮っている齋藤は、生きることに苦しさを感じてしまう現代にあって、あやういがすぐそばに存在する「感動」を見つけ出し「それでも世界は黄金色」と私たちに語りかけてくる。そんな齋藤の写真は、アートの世界を飛び出し時空も超え、世界と生命の根源に向けたまなざしでで私たちを強く引き付ける。写真集に「感動」、「宝箱」、「春と修羅」がある。

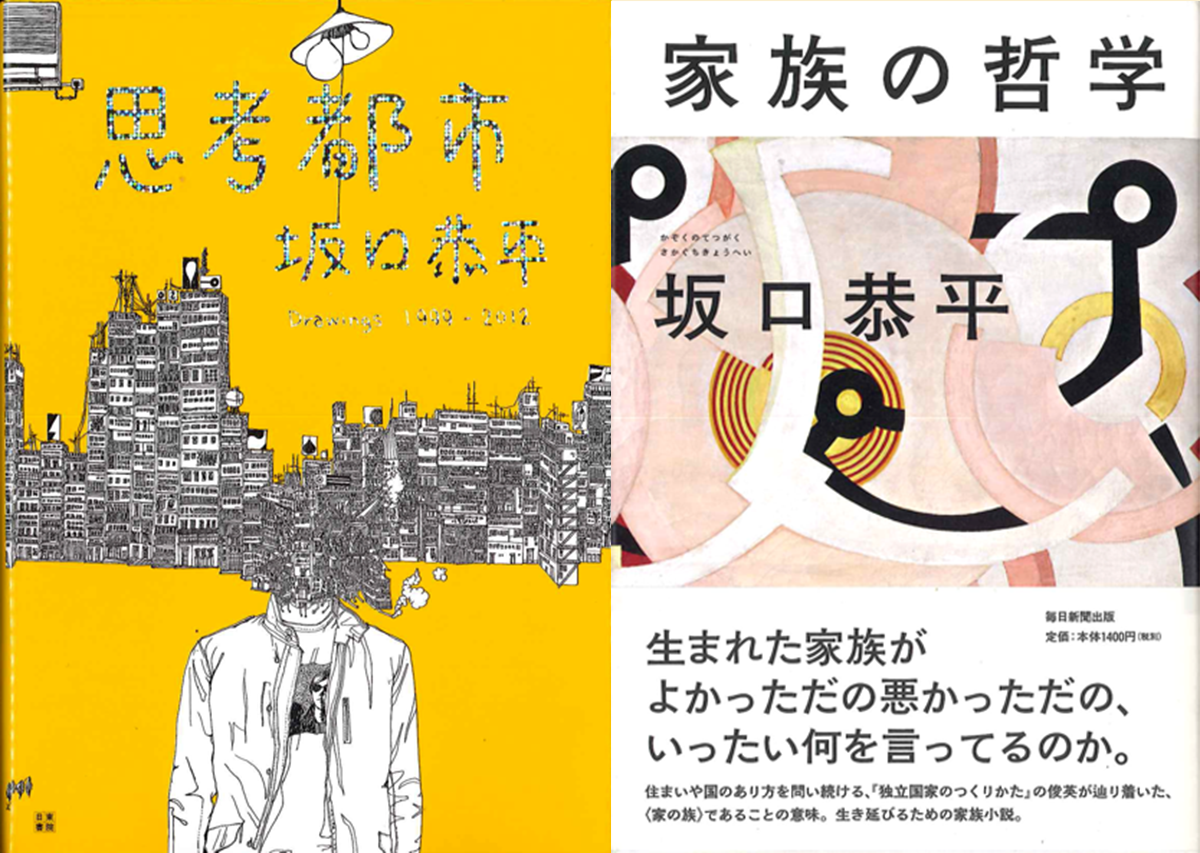

坂口恭平(さかぐちきょうへい) 1978 年、熊本生まれ。2001年、早稲田大学理工学部建築学科卒業。建築家・作家・絵描き・踊り手・歌い手。 2011年5 月、新政府を樹立し、初代内閣総理大臣に就任。写真集に『0 円ハウス』。作品集に『思考都市』。著書に『TOKYO 0 円ハウス 0円生活』、『ゼロから始める都市型狩猟採集生活』、『独立国家のつくりかた』、『幻年時代』、『家族の哲学』など多数。バンクーバー、ベルリンなどで個展を開催。国内ではワタリウム美術館「坂口恭平 新政府展」(2012年11月~2013年2月)。CD「Practice For A Revolution 」、「あたらしい花」。

TADORiST

エネルギーのポータルサイト「ENECT」編集長。1975年東京生、School of Visual Arts卒。96〜01年NY在住、2012〜15年福島市在住。家事と生活の現場から見えるSDGs実践家。あらゆる生命を軸に社会を促す「BIOCRACY(ビオクラシー)」提唱。著書に『虚人と巨人』(辰巳出版)など https://www.facebook.com/dojo.screening X @soilscreening

あなたの気になるモノゴト、タドリストがタドって

記事にします。リクエストをお待ちしております!

.jpg)